“房前塘清清,屋后清清塘;

塘里鱼儿跃清波呀,

千家塘清清,万户清清塘;

何田一幅风情画呀,

塘前彩蝶逐花香,逐花香啊。”

你知道开化清水鱼吗

历史的长卷徐徐展开

故事从这里启航

开化清水鱼迄今已有千年的历史,北宋时期的“塘開一鑑”;明清时,山泉流水养鱼遍地开花;而民国至新中国成立后,清水鱼的养殖迅速发展。如今,何田多地还保留着清水鱼古法养殖的传统,将山泉水引至鱼塘,以流水养殖,全程投喂青草饲料,养出的清水鱼不仅肥美,且营养丰富。

近年来,在“八八战略”的指引下,何田革新清水鱼养殖技术,开发“池塘养殖+生态静养”模式,并将清水鱼养殖和文化旅游相结合,实现农文旅融合发展,总产值达2.5亿元。清水鱼激活了一泓“共富水”,让开化百姓“人人有事做,家家有收入”的共富实践路越走越宽。

传统养殖

选址造池

人们在自家房屋与溪流间开凿坑塘,四壁垒砌石块,底部铺以鹅卵石,形成5-10平方米不等的池塘。

援引活水

在池塘临近溪流的一侧高处设进水口、低处设出水口,利于地形高差引入溪流活水,如此常年不断,保持水质清澈。

投草养鱼

在活水池塘中投入本地捕获的草鱼等幼苗,每天投喂割来的青草或厨余的果蔬皮及菜叶等,孕育幼鱼长大。

清流游鱼

山间活水水温低,清水鱼生长缓慢,一般要三到五年以上才可以食用,对昔日的山民来说,这是逢年过节或者招待贵客才有的美味佳肴。

鱼乡蝶变

“开化清水鱼啊也是有故事的哦。革命战争时期,我们何田福岭山是红色革命根据地,英勇的红军战士,在这里与敌人战斗,但是由于缺医少药,负伤的战士很多啊,何田人们就把自家平日不舍得吃的清水鱼拿出来给红军战士滋补身体,这个就是我们‘红军鱼’的故事啊。”田畈村的老奶奶摇着手中的扇子,和蔼地看了一眼身边的小孙女,和队员们畅聊起来。

“以前是很多清水鱼的,但是啊,现在我们村子里大部分人都不养清水鱼了。”奶奶话锋一转,顿时引起了大家的疑惑。

“这是为什么呢?”

“鱼苗不好,这个鱼容易生病,养不好的。”奶奶如是说道,“现在大部分养的人都自己养自己吃的,十几条到几十条,一个小小的塘,都用家里的剩饭剩菜或叶子喂的。”

左右滑动查看更多

实践队员们也与其他村民进行了访谈。通过一个个由浅入深、循序渐进的问题,队员们对村庄的清水鱼养殖情况有了进一步了解。据调查,目前村庄大部分村民不以清水鱼养殖为生,而以生产茶叶为主要收入来源,此现象与引入的鱼苗存活率以及水质有关。

实践队员们发现何田乡田畈村的生活环境比想象的秀丽。小村依山傍水,空气清新,道路开阔。无论是农田抑或是房屋,都让人感受到心旷神怡。静静的村庄在浩瀚的蓝天与白云的衬托之下,勾勒出诗情画意的轮廓与村民们淳朴的风土人情。

“二十年来环境好的不少的,环境是很好的,现在造了很多新房子。”几位坐在门口闲聊的老爷爷坦言道。他们翘着脚,坐在木板凳上,趁着未到正午,享受着片刻温和的暖阳,炯炯有神的眼睛仿佛诉说着小村这几十年的变化。

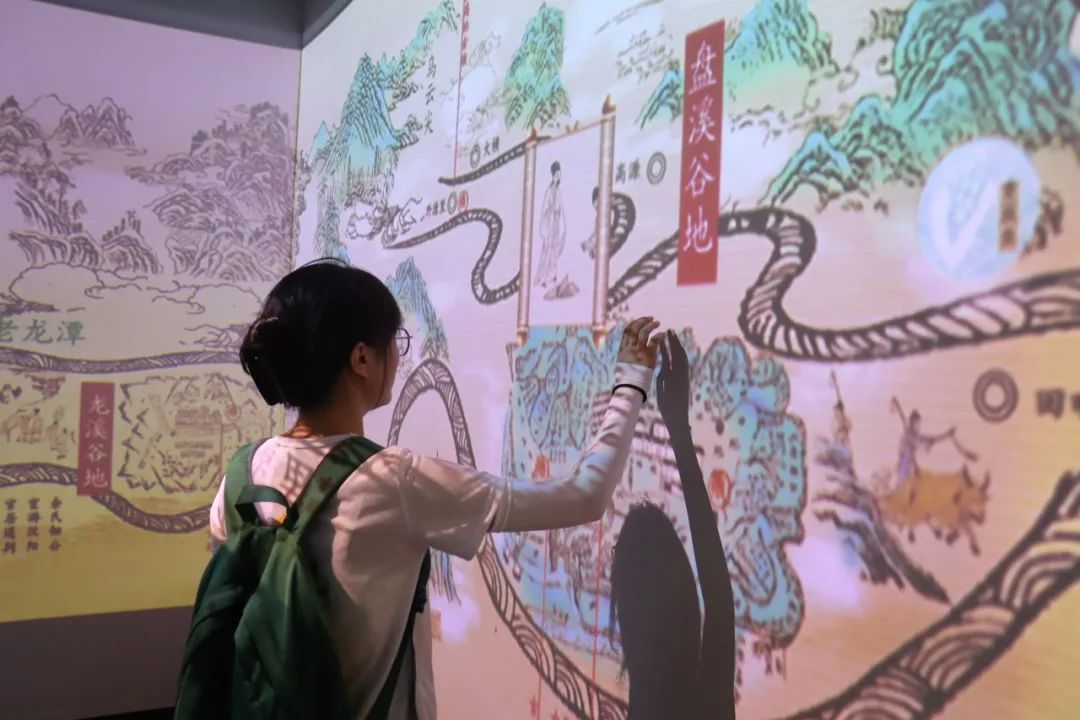

文化长卷

实践队员们走进清水鱼博物馆。从鱼文化的诞生到演变,从清水鱼产业的开辟到发展,队员们眼前展开了一幅斑斓的画卷。何田自古以来,便有门前屋后,挖坑筑塘,养殖清水鱼的习俗。当地的老百姓有一句待客的口头禅:山坞里,没好菜,抓条活鱼把客待。这句话既道出了何田人的热情好客,也展示了家家户户养清水鱼的特殊风情。

除此之外,各种各样的习俗令队员们惊叹不已,领略到了不一样的传统风情,例如贴鱼尾,鱼谐音“余”,所以清水鱼又承载着“年年有余”的寓意,在吃清水鱼前,要把鱼的尾巴剪下来,像扇子一样张开,贴在门板上,谁家门板上贴的鱼尾越多,说明谁家越富有。

开化清水鱼传承千年、模式独特、品质优异;何田乡人因地制宜、勤劳质朴,塑造了“清水鱼小镇”独具地域特色的人文精神和文化秉性。“绿水青山就是金山银山”,在乡村振兴战略的指引之下,经过多年的发展,一个美丽的乡村由此诞生,清水鱼也成为了开化的一张“金名片”。未来,开化县何田乡将持续开展“五四三”行动,巩固“三禁”美丽成果,让天更蓝、山更绿、水更清、环境更优美,资源保护和利用水平大幅度提升,“清水鱼之乡”也更加响亮。

“何田清水鱼,山中也是鱼米乡,鱼米乡啊。

宾客远方来。”

至此

开始了清水鱼的幸福生活